【同窓会主催】修了生インタビュー(周妍さん)

2025.10.20

2017年にOSIPP博士後期課程を修了された周妍(Zhou Yan)さんにインタビューを行いました。周さんは現在浙江大学に勤務され、近代日中間の知識人による筆談を介した学術交流に着目した研究をしています。インタビューには指導教員の河村先生も同席しました。(写真:周妍さん)

これまでの経歴、現在の分野や職種に就職しようと思った理由を教えてください。

ちびまる子ちゃんや聖闘士星矢など、日本のアニメ・ドラマのブームをきっかけに日本へ強い関心を抱き、日中文化交流に貢献したいと考えるようになりました。中国伝媒大学では日本語を専攻しましたが、学ぶうちに言語だけでは日中関係を十分理解できないと感じるようになりました。

大学院では日中関係を多面的に理解したいと考え、OSIPPへ留学しました。大学時代からマスメディア論に興味を持っていたこともあり、OSIPPでは日中関係におけるマスメディアの働きに着目して研究を行いました。研究を続けるうちに、日中交流の長い歴史を貫く核心的な要素とは何かについて考え直すようになり、近代日中間の知識人が漢字による筆談を介した学術交流に着目した研究活動を行うようになりました。

筆談で交流の様子がわかるのですか。詳しく教えていただきたいです!

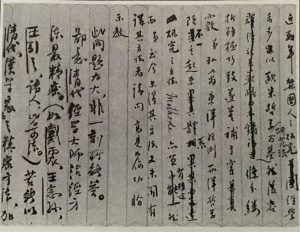

「諸橋轍次先生の遺墨 その十二 胡適氏との筆談」(『大漢和辞典(修訂版)月報12』より)

中国と日本の間で言葉は違えど、長い歴史の中で漢字を共有してきたことから、筆談による意思疎通が活発に行われてきました。お互いの言葉が口頭で理解できなかったときは、筆談が会談で重要な役割を果たしました。古くは隋唐時代における筆談の例が見られますし、外交使節、漂流民、知識人などによる多様な筆談記録が残されてきました。

筆談は当時の交流の様子を現代にそのまま伝える史料として近年注目されつつあります。現在、私は明治から昭和期にかけて活躍した知識人で、「大漢和辞典」などを編纂した諸橋轍次に注目して研究を行っています。筆談史料を通じて近代の転換期における日中の知識人が旧学と新知をめぐってどのような議論を展開されていたのかを明らかにしながら、従来の日中交流史では語られてこなかった側面を補うことで、日中関係の実像をより多元的に描き出せることに面白さを感じます。

研究以外の仕事について教えていただきたいです。

全校共通科目「東アジアにおける歴史と文化」を三年間担当してきました。毎年80人くらいが受講しています。人文系に留まらずさまざまな分野の学生が聴講していますが、日本のアニメ・ドラマをきっかけに日本の歴史や文化に興味を持った学生が意外と多いです。皆、熱心に授業に参加してくれて、時折議論が白熱することが大きな励みになっています。また、学校外での研修を担当することもあり、私も学生を香港や東京に連れて行きました。

大学教員という仕事で、大変なところはありますか。

どの国の若手教員・研究者にも言えることだとは思いますが、キャリアアップの厳しい年齢制限に息苦しさを感じています。中国では、若手研究の科研費申請にしてもポスドク研究員になるにも35歳以下であることも多く、また若手研究者のタイトルの申請や副教授へ昇格するには40歳以下が理想的だとされています。特に近年では、中国の大学の国際競争力の躍進も相まって、研究環境における競争意識が非常に強くなったと感じることがあります。さながら日本における中央官庁キャリア組の熾烈な昇進争いといったところでしょうか。

研究を仕事にしたい場合、学生時代にどんな準備をしておいたらよいかを教えてください。

好きな研究を研究職として行うためには、希望する大学や研究室との交流を前もって深めていくことがとても重要です。応募情報を含めた最新情報を常にチェックし、随時更新する習慣を身につけておくといいです。また、特にOSIPP卒業生の就職は日本に留まらず世界に開かれていますので、英語のみならず、現地での円滑な交流に不可欠な相手国の言語を学生の頃から学ぶことも必要だと思います。

中国も例外ではありません。近年では世界中の研究人材へ積極的に門戸を開いています。もし中国で研究職に就くことに興味があれば、大学・研究機関・企業の研究部門などのホームページをチェックして、機会を探ってみてください。

OSIPPではどんな学生生活だったか、OSIPPでの思い出、OSIPPで学んだことで役立っていることなどを教えてください。

日本に来た時点で日常生活では支障ない日本語を身につけていたものの、はじめ専門用語についていけずに講義中の議論に参加できない時期がありました。その際、先生方や先輩方、同級生に助けてもらいながらプレゼンの準備からレポートの書き方まで多くのことを学びました。当時の同級生の中には今でも交流が続いている人がいます。

また、河村研のゼミでは、ウェーバー、ホッブズ、ロックやルソーといった古典について学生同士で討論し、その後先生が解説を加えるという形式で進められました。河村先生がウェーバーの著作について熱く語っていた様子を今でも鮮明に覚えています。古典にじっくり向き合って議論する過程で問題意識の気づき方や議論の組立て方といった研究の基礎を身につける貴重な時間を過ごすことができました。今もこの時身につけた方法を実践しています。

ゼミや講義を通じて、ヨーロッパやアメリカだけではなく東南アジアやアフリカといった第三世界の政治・社会に関する知識に触れた際には、この世界の多様さ・複雑さに驚き、感銘を受けました。他にも、法学部や文学部などとの共通科目を通して他分野の学生同士で交流できたことも、視野を広げるいい機会でした。また、多文化共生のプログラムに参加した際には、アンケートの作成と分析を通じて社会現象を定量的に分析する方法を学ぶなど、研究の幅を広げることができました。

最後に、現在のOSIPP生にメッセージをお願いします。

OSIPPには留学生や社会人学生が多く、また企業や国際機関などでの実務経験が豊富な教員も在籍しています。大阪大学随一の国際色があるOSIPPには世界を舞台にした多種多様な研究が共在しており、そのような学際的な環境のなかで学生生活を過ごせたことは素晴らしい経験だったと私自身自負しています。たくさんの交流を通じて良き師と良き友を得ることで、幅広いスキルや知識を身につけ、国際的教養人として活躍されることを期待しています。

(OSIPP博士後期課程 辻本篤輝)

インタビューの際の周さん(写真左)と、周さんの指導教員である河村先生(写真右)