【海外調査報告】山本葉月さん(OSIPP博士前期課程)

2025.9.29

【海外調査報告】山本葉月さん(OSIPP博士前期課程)

私は、2024年1月にOSIPP 海外インターンシップ・海外調査奨学金を利用して、シエラレオネでの10日間の定性研究の研修に参加しました。このプログラムは、私の留学先だったオランダのグローニンゲン大学とシエラレオネのマケニ大学との共同プログラムで、それぞれの大学から教員と学生が参加していました。

プログラムの内容

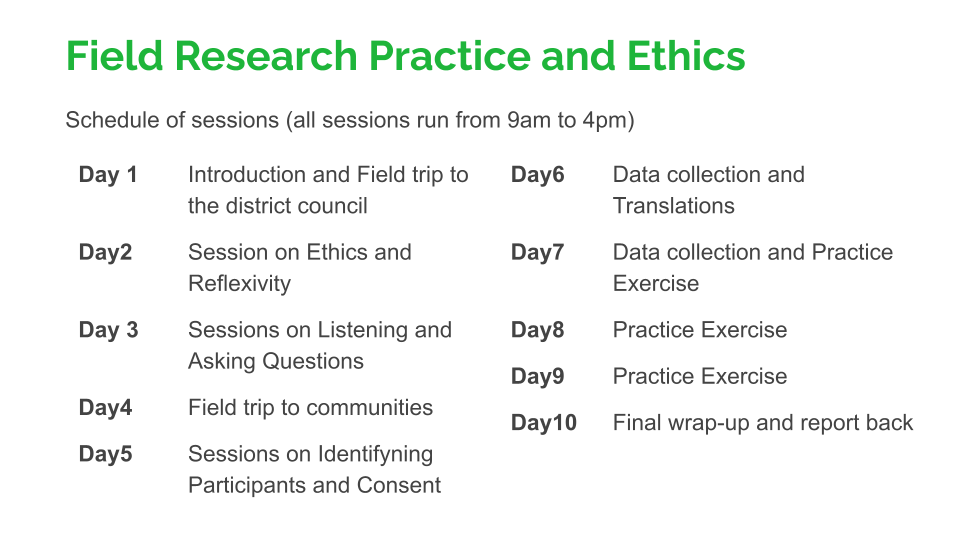

このプログラムは、フィールドリサーチの実践と倫理(Field Research Practice and Ethics)という科目名で、定性的研究やエスノグラフィーなどを中心とした研究方法を学び、学んだことを生かして実際に現地政府やNGO、コミュニティを訪問する小規模な演習プロジェクトを行うというものでした。

プログラムは、座学とフィールドワークにわかれていました。最後の演習プロジェクトでは、グループで学生自身の興味に基づいたリサーチクエスチョンを立て、フィールドワークを行いました。私のグループでは、大学に進学するうえで障壁となっているものは何かを調査し、3つの大学を訪れ様々な学生にインタビューをしました。他にも、地元のコミュニティを訪れ村長や若者のリーダー(村ではYoung Leaderと呼ばれていました)に話を聞いたり、地域の自治体で開発協力の担当者にインタビューをしたりしました。

プログラムから学んだこと

コースを通して、特に2つのことが印象に残りました。1つ目は、ポジショナリティ(立場性)の重要性です。他者が自分自身をどう見ているかと、私自身が自分をどう認識しているかは大きく異なり、それが研究に影響をもたらすことを学びました。例えば、シエラレオネでは中国による開発支援が活発に行われており、私が訪れた地域には中国人以外のアジア人はほとんど見られなかったため、出会った人の多くは私を中国人だと思っていました。一方で、街を歩いていると、Krio語(現地で広く話されている言語)で「白人」を意味する「Opoto」と呼ばれることも多く、自分で白人だと思ったことはなかったので驚くこともありました。白人や中国人、また研究者であるという立場は、訪れた地域では、富や権力を持っているというイメージと結びつきやすく、研究者に都合の良い話をすることで報酬をもらおうとしたり、情報が漏れることを恐れ実際とは異なる話をしたりする可能性があります。事前にフラットな関係構築や情報が保護されるという丁寧な説明が重要であるということを改めて学びました。

授業風景

特にフィールドワークでは、ポジショナリティが想像以上に大きな影響を持つことを実感しました。大学生へのインタビューでは、私が質問しているのに、インタビュイーがシエラレオネ出身のグループメンバーの方に視線を向け、彼に答えを返していました。理由は分かりませんが、彼の方が話しやすい、あるいは権威を持っていると感じたのかもしれません。もし外国人である私がいなければ、例えば、より本心に近い回答をした可能性もあります。このようにポジショナリティの重要性について身をもって体験することができました。

2つ目は、人々からどのようにデータが生まれているかということです。私は、これまで統計データを研究でよく使ってきましたが、それらの数値の背景に何があるのかを考えるきっかけになりました。例えば、インタビューで「キャリアの目標はありますか」という質問に対しインタビューをした12人全員が「はい」と答えましたが、その後1人が「キャリアって何ですか?」と聞いてきました。このやり取りは、統計データには表れない重要な情報でした。また、インタビュー中の状況を詳細に記録することの重要性も学びました。誰が呼びかけたか、座る位置、声の大きさ、言語の切り替え(英語からKrioへの切り替えなど)、表情、順番など、すべてがデータになると学びました。

市場で売られている様々な種類の米

最後に

このプログラムに参加しようと思ったきっかけは、私の主な研究の関心が内戦や平和構築で、シエラレオネは2002年に紛争が終結した国であり、近年で紛争を体験した国を実際に訪れてみたいと考えたことでした。やはり貧困を目の当たりにすることや、自分自身の当たり前の生活と比較して不便さを感じることもありましたが、意外とどこも活気に溢れていたり、のんびりマンゴーを食べながら大学の掃除をしてくれるおじさんと豊かな時間を過ごしたりもしました。頭の中でイメージするだけでなく、実際に訪れてみることの重要性や自分自身の価値観でものごとを判断することの危うさを身にしみて感じることができ、貴重な体験となりました。またプログラムを通して、何気なく読んでいた論文の背景に、誰がいるのか、どのように研究が行われたのかをより想像できるようになり、自分自身の研究の観点が広がったり、修士論文のヒントを得たりすることができました。