【ビジティング体験談】池内 里桜さん(OSIPP博士後期課程)

2025.9.9

【ビジティング体験談】池内 里桜さん(OSIPP博士後期課程)

わたしは2024年8月から1年間、アメリカのプリンストン大学にビジティング(研究滞在)を行いました。本記事では、渡米までのプロセスや滞在先での経験を紹介します。(写真:左から二人目が筆者。)

きっかけ

わたしの主な研究関心は、アメリカにおける人種・エスニシティの不平等や集団間関係であるため、大学院生のあいだに何かしらのかたちでアメリカの大学に留学したいと考えていました。しかし、博士前期課程の段階では海外大学院への進学を決められなかったため、先生方と相談のうえ、博士後期課程の早い段階で1年間のビジティングを行うことにしました。学振特別研究員への応募を考えていたころにその「ドリームプラン」を立てたのですが、DC1の内定が決まり経済的な問題をクリアしたことで、博士前期課程修了前から早速準備を始めました。

準備

プリンストンの風景

滞在先の選定にあたっては、指導教員の鎌田拓馬先生に複数の候補校や研究者を挙げていただき、連絡を取っていただきました。先生のお知り合いで受け入れが決まらなければ、研究領域の近い研究者に直接アプローチする予定でしたが、幸い最初に打診した大学で受け入れていただけました。

受け入れ許可のやり取りが済んだ後、正式に履歴書・推薦書・成績証明書などを提出して出願手続きを行い、5月ごろに大学からビジティング・スチューデントのポジションをいただきました。ビジティングはPhD進学とは異なり、学力テストや英語試験のスコアは求められませんでしたが、もし必要になった場合に備え、博士前期課程の秋にTOEFLを受験していました。また、受け入れが決まった時期には、追加の経済的支援を得るため、日本学術振興会の「海外挑戦プログラム」(現在は募集終了)に応募しました(応募には英語試験のスコア記入欄がありました)。当時は円安がかなり進んでいたため、為替レートの動向やプログラムの採否を毎日気にしながら、ビザ申請やワクチン接種などの渡米準備を進めたことを覚えています。

短期の研究滞在は交換留学や学位取得目的の留学とは異なり、明確なルートがないのでケースバイケースになると思います。まずは指導教員に相談するのがよいと思います。ここで紹介したのも1つの体験談にすぎず、受け入れ先やプログラムによって事情は異なります。なお、現在制度は終了していますが、「学振 海外挑戦プログラム」とインターネットで検索すると、3か月から1年程度の研究滞在を経験した日本人大学院生のブログ等が見つかるので参考になるかもしれません。

滞在中の研究

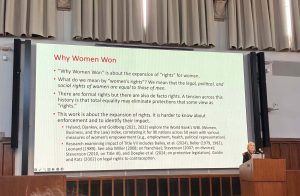

2023年のノーベル経済学賞受賞のClaudia Goldin教授の講演

滞在先のOffice of Population Research(OPR)には、社会学・経済学・人口学の分野で実証研究を行う教員が所属しており、学生のバックグラウンドも多様でした。OSIPPに似た学際的な環境で、わたしにとっては心地よかったです。

学期中(9〜12月、2〜5月)は授業やセミナーに参加しながら、自分の研究を進めました。OPRには計量的に厳密な実証分析を行う研究者が多く、「都市不平等と公共政策」など理論と実証の両方に重きを置く授業や、「社会科学のための機械学習」などの手法を学ぶ授業を履修しました。授業のインストラクターやセミナースピーカーは、これまで論文で名前を見ていたアメリカの著名な研究者が多く、非常に刺激的でした。

研究にフィードバックが必要なときは、OPRや経済学研究科の研究者やセミナースピーカー、さらにはOPR卒業生にアポイントを取り、時間をいただくようにしました。ビジティング・スチューデントは正規の学生と違い立場が曖昧になりがちなので、できるだけ情報を集め、コミュニティに積極的に関わるように心がけました。学期以外の期間はキャンパスが日本の大学の長期休暇よりもさらに静かになるため、これまでの研究に集中しつつ、新しいトピックの勉強を進める時間にあてました。

滞在中の生活

寮での様子

プリンストンはニューヨークから電車で約1時間半の距離にある、自然豊かな小さな街で、キャンパスには歴史的で美しい建物が並んでいます。滞在中は学内の大学院生寮に住み、友人と食堂でほぼ毎食一緒に食べたり、夜に集まって課題や作業をした後にカードゲームやボードゲームを楽しんだりしたのが良い思い出です。

また、これまでの短期渡米では大都市にしか滞在したことがありませんでしたが、今回は現地の友人の案内で、富裕層が多い郊外地域、移民が多く住む地域、南部の都市など、多様なアメリカ社会の姿を実際に見ることができました。わたしはアメリカの地理的特性を活用したデータ分析をよく行うので、数値の背後にある社会的実態を具体的にイメージする助けになりました。

さらに、ニューヨークでは学部生のときに書いた論文の着想源であったミュージカル「ハミルトン」[1]を初めて生で観ることができ、感無量でした。

おわりに

準備から滞在まで、全て自分で動かなければ何も始まらない状況でした。研究と並行して新しいコミュニティに身を置くのは大変なことも多かったですが、その分、自分自身を知る機会にもなったと思います。この経験で得たアイデアやネットワークを生かし、今後も研究に励んでいきます。

[1]「ハミルトン」はアフリカ系アメリカ人の俳優がアメリカの建国の父の役を演じるミュージカルで、そのようなショーが有名な演劇賞を取り人種の多様性が顕著になったときに、アフリカ系アメリカ人の不利な社会的地位を引き起こす原因についての考えが変わるかを、世論調査のデータを使い分析しました。