【院生紹介】WANG Hsin Niさん(OSIPP博士前期課程)

2025.5.16

【院生紹介】WANG Hsin Niさん(OSIPP博士前期課程)

私は、2025年3月に大阪大学法学部国際公共政策学科を卒業し、4月からOSIPP博士前期課程に在籍しています。今回は、大学院(OSIPP)に進学した理由、院試の準備、そして入学後1か月の大学院生活について述べたいと思います。 (写真:卒業式にて)

①大学院へ進学した理由

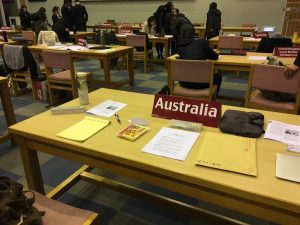

私が大学院へ進学しようと思ったきっかけは、高校時代に参加した模擬国連でした。当時は、人権問題から軍備拡張競争まで、さまざまな国際問題について調べ、国家代表として議論を重ねました。会議中は、国際社会全体の利益に貢献する解決案の作成を目指しますが、各国の利益調整が難しく、会議が難航することもよくありました。この経験を通じて、国家間の交渉や利益調整の仕組みに関心を持つようになりました。また、将来的には国際機関で働きたいという思いも芽生え、大学院への進学を視野に入れるようになりました。

模擬国連の様子

大学入学当初は国際関係を中心に学ぶつもりでしたが、法学部で開講された「国際公共政策」という授業で初めて国際法に触れ、その面白さに惹かれました。そして、模擬国連でも取り上げられていた人権保護や平和維持といった国際的課題を支える「法」の仕組みに関心を持つようになりました。その後、授業と並行し、卒業までの3年間に国際法のゼミにも所属していました。ゼミでは英語の論文や国際裁判所の判決を読み、それに関連する問題について先生やゼミ生と議論しました。答えが決まっていない問題がほとんどですが、自分なりの答えに辿り着くまでの過程と、議論してさらに新しい問題を見つけることがとても楽しく、もっと考えたいと思い、大学院への進学を決意しました。

さらに、私がOSIPPを志望した理由は、まず指導を希望する教員が在籍していたからです。加えて、入試説明会に参加した際に、学生同士の交流が活発で、緊密なコミュニティーが築かれていることにも魅力を感じました。

②院試の準備

院試の準備にあたり、私は一度つまずいた経験があります。それは、取り組もうとしていた研究テーマに関する参考資料が少なく、一度書き上げた研究計画書を全て書き直すことになったことです。

初めは、ゼミの議論で出てきた自分の興味があるテーマについて調査を始めました。しかし、文献が少なかったため研究の方向性が明確にならず、計画書を書き進めるうちに、研究テーマが深掘りできないことに気づきました。その後、先輩や同期と相談する中で、テーマを再考しました。結果として、研究計画書をほぼ一から書き直すことになりましたが、この再調整によって、より具体的な研究テーマに絞ることができました。

大学院生は「一人で研究を進めないといけない」とよく見聞きしますが、私はそうでもないと思います。確かに、自分が勉強しないと何も書けないですが、最初はわからないことがたくさんあり、「自分一人でやらなければ」と思い込むとかえって行き詰まってしまうかもしれません。私が無事に出願できたのは、先輩や同期のアドバイスやサポートのおかげです。

③大学院の生活

本稿を執筆している時点で、大学院に入学してまだ1か月も経っていませんが、ここで修士1年の前期に履修している科目のいくつかを紹介したいと思います。

OSIPPでは履修登録にさいして、指導教員の面談を受け、履修計画についての承認を得る必要があります。私は指導教員である二杉健斗先生との面談を通じ、履修に関する多くのアドバイスをいただき、自分の研究に関連する科目を意識して履修することができました。

私の修士論文は、文献ベースなので、外国語と学術論文の読み方を身につけることが重要です。和仁健太郎先生の「国際法文献購読」の授業では、英語で書かれた国際法の論文を精読し、その論文の構造を分析したり、内容を評価したりします。論文の一部を和訳する課題もあり、日本語が第一言語でない私にとっては、日本語表現のニュアンスを学ぶよい機会にもなっています。

そのほか、国際法の理解を深めるため、私は法学研究科で開講された「民事訴訟法」および「法思想史」の授業も受講しています。いずれも国際法と直接の関連はありませんが、国際司法裁判所の手続きと民事訴訟の類似性や、法思想史が基礎的素養となる点から、研究に役立てたいと考えています。

最後に、大学院への進学を考えている方に、私なりのメッセージをお伝えしたいと思います。大学院に進むべきか、院試にどう備えるべきかなど、悩んだり不安を感じたりすることもあると思います。私も学部4年生の時の夏に同じ迷いを抱えました。そのようなときは、一人で考え込まず、周りの人に相談してみましょう。また、入試説明会への参加もおすすめです。私はOSIPP以外の入試説明会にも参加し、比較することで自分に合う進学先を見つける手掛かりを得たので、進路に迷ったら複数の入試説明会に参加してみてください。

卒業式にて